手 作 り 本 の 窓

自家製本 ・ あれこれ

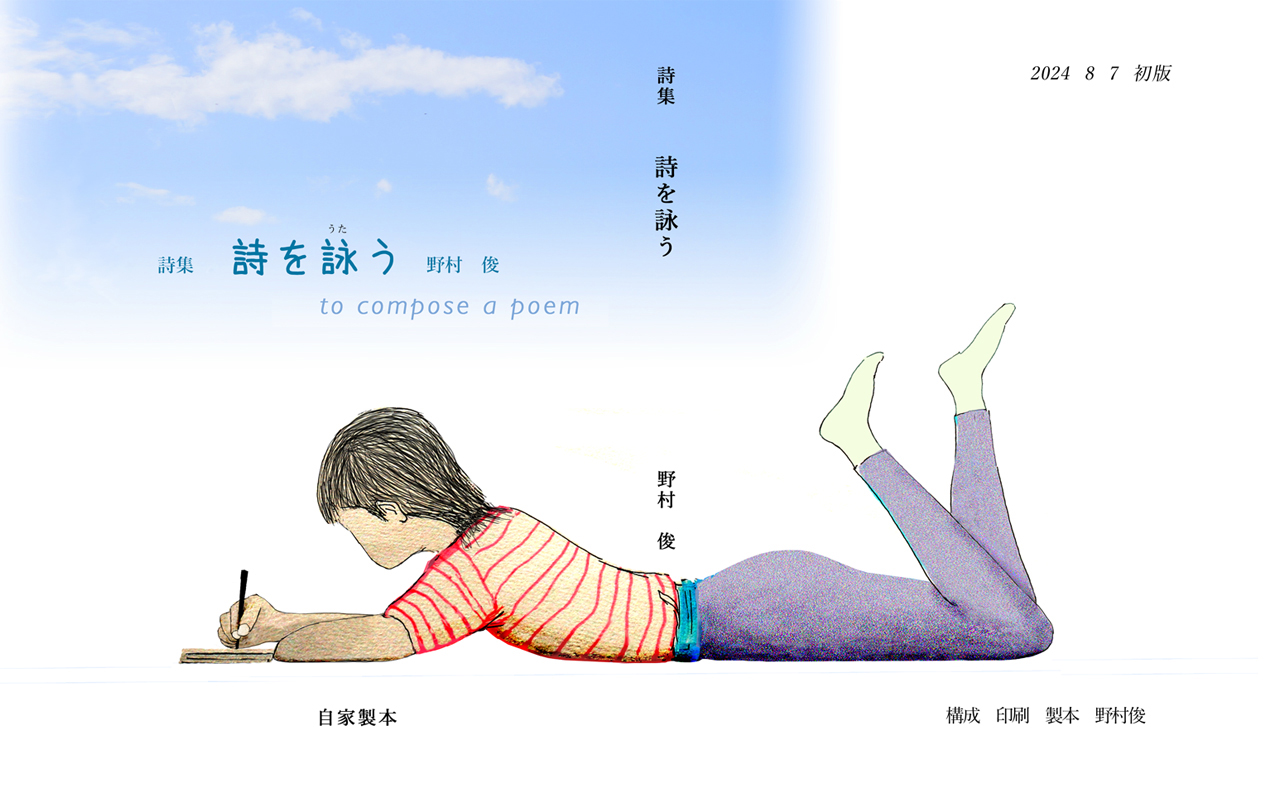

しばらくぼくの「自家製本」の紹介を続けてきましたが、

思うところがあって、今度シリーズ風に手作り本作成に思う感慨を随筆風に述べてみようかなと思い立ちました。

自分の好みでの手作り「本」の楽しみを語るコーナーにしてみようと思います。

第 十 五 回 (寝かせる)

手製の本を作っているといっぱい失敗します。今度こそと思いながらついに二百冊にもなろうとするのにまだ百点には程遠い出来上がりしかありません。 先だっては百点を諦めて『風合い』ってことを目指してみようというお話をしました。ところがこの『風合い』って奴もなかなかに厄介なものです。

そこで今回はぼくが追い求めている『風合い』の中の一つをぜひ成功させる工夫(発見した)を述べてみたいと思います。

いつかどこかでお話をしたことがありますが、ぼくの本作りは今は「ぼく流」の角背・並製本です。つまり出来上がりで言えば柔らかな雑誌風の表紙で、本の背中は平たくなっています。つまりハードな表紙で背を丸くした高級な感じの「丸背・上製本」ではありません。つい最近まではこんな本を中心に作っていたのですが、出来上がりにちょいとよそよそしさを感じて今はお休みしています。かと言って現在本屋さんで市販している角背・並製本の風合いには馴染みません。そこで「ぼく流」の「角背・並製本」を作り始めました。

まず現在本屋さんで市販されている並本の風合いですが、さすがにプロの仕事ですから美しい姿をしています。また作りはすぐには壊れない丈夫な作りになっています。紙の綴じ方も綺麗ですし、小口の裁断も美しい仕上がりです。見返し紙の姿や表紙の紙貼りやカバーの装着も文句のつけようがありません。そのはずです。プロですから作りは完璧です。また、紙を閉じるための方法や手法、小口の裁断のための器具、カバーのデザイン、そして何よりも使用している紙の質など、すべてが商品として通用する文句のない仕上がりになるように配慮、工夫がされています。でも、現代的で確実で美しい合成樹脂によるホット・メルトなどの接着糊による背固め(たくさんの紙を綴じること)で作られた本は、例えば机の上に開いたまま置いておけることができなくて、すぐに自分から閉じてしまうことがままあります。 ぼくはこのことが気に入らなくて市販の本の多くに好ましい風合いを感じませんでした。もちろんそんな製本ばかりではないので、市販の本の全てが手で開いていなければすぐに閉じてしまうと言っているわけではありません。大きなホッチキス留めとか糸綴じと糊の併用による背固めとかがあって、本を開いたまま机上に放置できる本もたしかにあります。が、多くの合成樹脂・ホットメルト糊の本はそうはいかないのです。

そこで、ぼくは自分で工夫した方法を編み出しました。もちろんオリジナルではありません。いろんな技法をぼくなりにアレンジしての「ぼく流」の製本を工夫したものです。それは、今までの数えきれないぐらいの失敗から学んだことです。まずは無線綴じ(ノリだけで背固めをする綴じ方)をしないことです。必ず幾片かの折り丁による糸綴じを糊綴じと併用するのです。糸綴じは一葉の紙だけが外れないようにしっかりとした製本にするためです。並製本でも素人の製作でも糸綴じの併用は失敗を防げます。けれども、背固めの具合によっては、あるページを開いたときに綴じ目の奥に糸が見えることがあります。これがなんとも製本のだらしない姿に映ってしまいます。ホッチキス止めの金具の跡とか、糸綴じの糸の凹凸とかが出来上がりの本にあからさまに現れるのは、本の風合いの面からいうと、なんともだらしなく見えてしまいます。

そこで今回の本作りの「ぼく流」の極意を『寝かせる』というキーワードで述べてみたいと思います。

まずプリンターの両面印刷で、A4横目用紙に四ページ分を印刷します。これを四枚重ねて16ページの折り丁を作ります。本の大きさはA5版にになります。このときに紙を折る正確さは断然人の手が優れています。不思議ですが慣れてくると手の感覚が一番の頼りになります。物差しなどの道具を使うよりも手だけでおった方がなぜか正確に出来上がります。

「印刷をして紙を折る」。一日にはそれだけの仕事をします。本のページ数にもよりますが200ページぐらいの本で約三時間。ここからが今回の提案の第一回目の『寝かせる』ことの大事さです。

折った紙(折り丁)をかなりの重さのもので(ぼくは小型のジャッキを使っています)、しっかり押さえてそのままにして『寝かせて』おきます。趣味での仕事ですから急ぐつもりがない時は二、三日はそのままにして紙の折り目をぺったんこにします。

そして、今度は前小口の裁断をします。ページ順を確認して本の背中に当たる部分にそれぞれの折り丁ごとに穴を開けて糸綴じをします。出来上がったら見返し紙を糊で止めます。この作業は五時間ぐらいかかるでしょうか。そして、出来上がったものを再び重しで目一杯の重力で押し潰して第二回目の『寝かせる』作業をします。今度は四、五日ぐらいの時間があれば嬉しく思います。

さらに、今度は糊(ぼくは木工用の水溶きボンド)で背固めをします。このときに綴じた背中の折り丁ごとの隙間にわずかに糊が入るように、固い毛の歯ブラシで糊を擦り込むように頑固に二度、三度と付けます。それから背中に紙を当てて細い毛のブラシのようなもので叩いて固めます。ここまでの作業は約三時間ほどかかります。そして第三回目の『寝かせる』ことを行います。目一杯の重しでほんとうに固めるように締めて寝かせ続けます。このときの寝かせる時間は二、三日くらいです。

仕上げの日には小口の磨き、栞紐の接着、表紙の接着、見返し紙と表紙の接着で四、五時間は見るようでしょうか。ここではもう『寝かせる』ことはしません。糊が乾くのを待つために重しをして24時間。次の朝には細かな仕上げをして本を完成させます。しかし、ここからがまた一仕事です。出来上がった本は本立てに挟んでできれば一週間はそのままにします。つまり最後も『寝かせる』のです。

印刷を始めてから出来上がりまで、気が済むように仕事をすると約二週間ほどかかるでしょうか。それまでは本の中身はほとんど見ません。途中でページ数を確認するぐらいです。

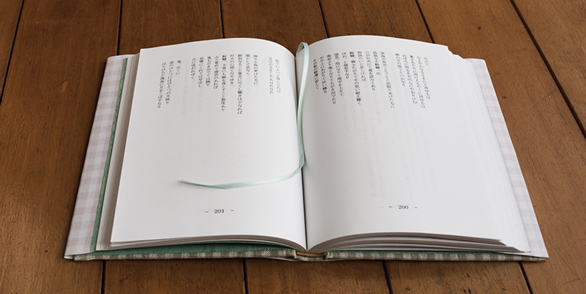

こうすると背固めがきちんと上品に出来上がります。本を開いても綴じた糸が見えません。すると本の風合いが上品で好ましい高級感を感じさせるようになります。しかし、そこまでは中身や出来具合をチェックできないし、糊を使う以上やり直しはできないしで失敗箇所がわかりません。二週間を過ぎて本を開いた時に初めてそれぞれの工程でのズレや失敗が目についてがっかりすることが大半でした。

でも『寝かせる』ことで生まれる、本の上品な風合いの高級感は格別なものがあります。一冊の愛すべき手作り本ができるのです。あるときに上手くできた部類の本を差し上げた方が、指に唾をつけてページを捲り、途中で中の紙を折り曲げてしおりがわりにしてしまいました。ぼくの見ている前でです。せっかく探しに探してようやく見つけて購入したしおり紐を装着しているのにです。ぼくは思わずあっと声を出していました。そして、もう二度とこの人にぼくの手作りの本はあげないことにしようと深く誓ったのでした。それほどに心を込めて作った本は他人に差し上げる場合でも、作った者には愛着があるのです。

ぼくはこの10年、本作りをして職人さんの気持ちの幾分かを知ることができました。その最たるものは出来上がったぼくの子のような本への愛情です。今は上出来でも不出来でも、出来上がった本がこよなく可愛いのですよ。

『寝る子は育つ』というのが今回の製本上の格言です。