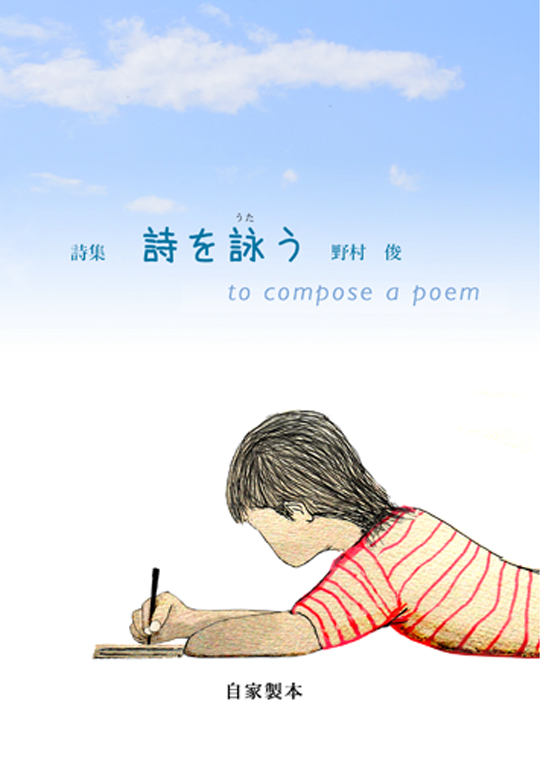

「詩を詠う」

心に浮かんでくるイメージを初めて文字にする。

それを読んで見る

するとなぜか心が歌っている

その新鮮な思いから汚れを落とさず

水洗いせず

収穫したばかりの野菜を

笊に入れたままのように愛おしみました

修正も推敲もしない、

書きっぱなしの作品が入っている

そんな笊のような詩集です。

はじめに

初対面の人に自分を知ってもらおうと思った時、人は体にも心にも正装をすると思いませんか? その心の正装を古代の人たちは、いつの頃からか「うた(和歌)」で表現しました。そして心を共鳴し合ってから語り合い、互いを認め理解に努めて心を結び合うという素敵な時間を作りました。日本古代の「歌垣」の行事はそんな時間の演出だったのだろうとぼくは考えています。

でも「うた」はそんな目的だけではなく、恥ずかしそうに仲間内だけに聴かせるために歌う「うた」もあったでしょうし、気心の知れた人との人生の「三時のお茶の時間」に、一緒にカラオケに行ったかのように歌い合う「うた」も確かにありました。さらには家族や恋人と寝床を共にする間柄での、「夜伽話し」に語るように歌う子守唄のような「うた」もあったでしょう。そして、究極にはひとり言のように自分だけの鼻歌(ハミング)で、自分自身にしか聴かせられない本音の「うた」もあっただろうと思います。

今まで書いてきた「詩」の中から、そんな「うた」を拾い出して集めてみました。ひとつひとつの作品は、「あのとき」の感動を思い出すためのヨスガ(縁)になっているような気がします。ぼくはプロの詩人ではありませんから、読んでくださる方を意識して何かを訴えようという思いで詩を書くことはほとんどありません。「こんなことがあってね、こんな風に思うんだよね。」と自分自身につぶやくように書いてしまいます。なのに詩集にすると誰かに読んでもらいたい気がするのです。そして、共感してもらいたい気もするのですから勝手ですよね。今回はそんな自分でいることを意識しました。

章の名前ですが、名前の後にこの詩集の題名をつなげてみてください。たとえば第一章は「スーツ姿で、詩を詠う(うたう)」になります。そんな思いで書いた詩をこの章に集めましたという風に読んでいただけたら有り難く思います。

「第一章」スーツ姿で・・・詩を詠う

ちょっと格好をつけて、まるで何人かの聴衆の前で自作の詩を披露するかのような作品です。

「第二章」シャイな気分で・・・詩を詠う

なんとも気取った表現で、なかなか恥ずかしくて人前では披露できそうもない作品です。

「第三章」三時のお茶に・・・詩を詠う

世間話が尽きて、とりとめもなく思い出を語るように書いた作品です。

「第四章」夜伽ばなしに・・・詩を詠う

ぼくのオリジナルの寓話とでもいいましょうか。幼子たちへの物語のような作品です。

「第五章」ひとり語りで・・・詩を詠う

きっと他人にはわからない、ぼくだけの大事なお話を書き留めておいた作品です。

書きっぱなしの、手入れをしていない断片のような文なのに、十年をすぎる時を於いて読むとなぜか思いがけない新鮮な味わいを感じます。不思議な気持ちになりました。もしかしたら読むたびに修正をしていると、書いた時の心まで修正されて、書いたときの感動が失われてしまうのでしょうか。この詩集を作って読み返しているとなぜかぼくには大事な詩集のように思えました。